耐風圧計算とは

板ガラスの耐風圧設計

建築基準法は平成10年6月の改正により、性能規定化の方向が決定されました。

施工令や告示が制定され、平成12年6月1日から施行されました。

この法規の構造規定の中に、風圧に対する板ガラスの設計法が詳細に定められています。

特に風圧力に関しては、新しい概念が導入され、従来の基準とは多くの点が異なります。

板ガラスの耐風圧強度計算式も合理的に改正されています。

耐風圧強度計算とは

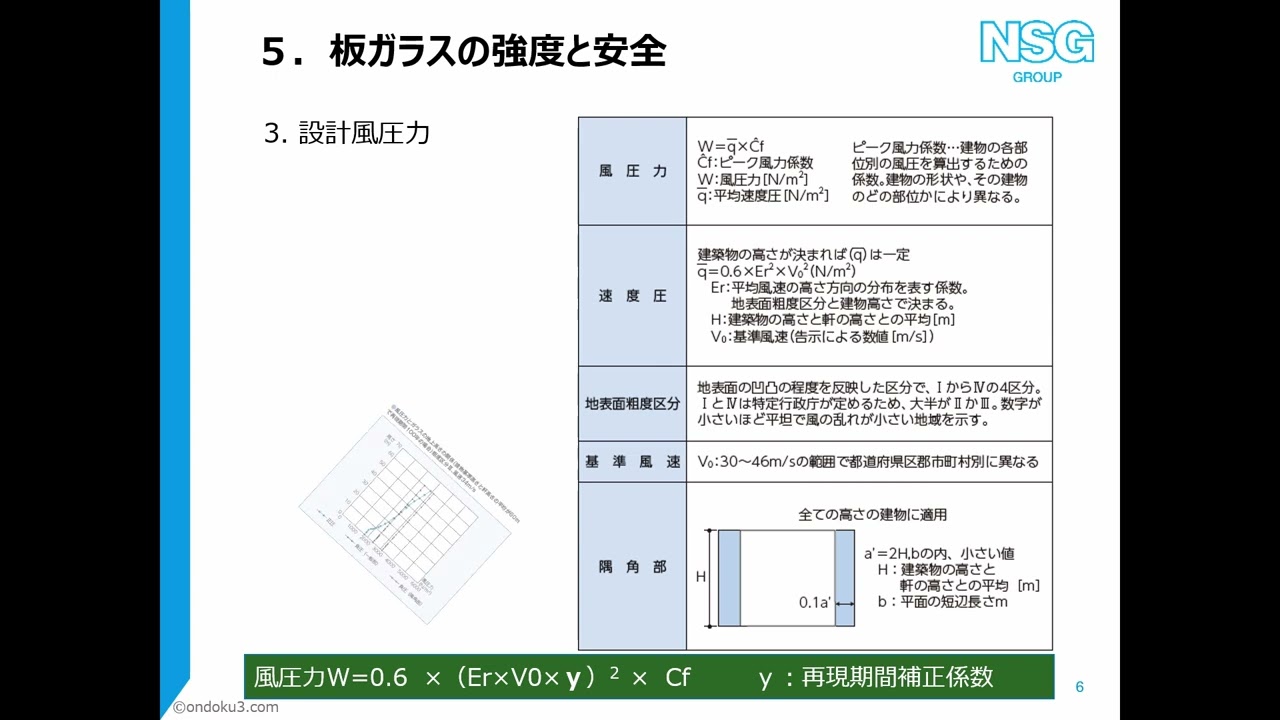

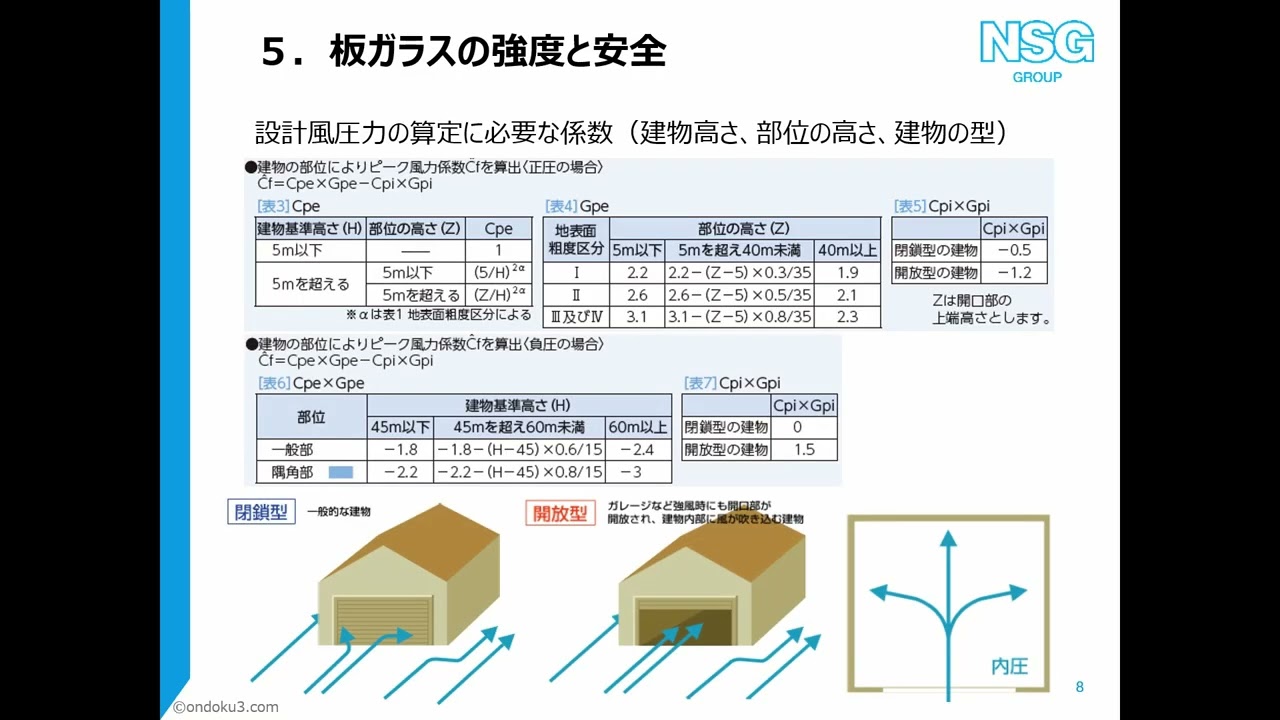

設計条件に於ける「設計風圧」を告示第1458号に沿って算定し、「寸法」「支持条件」「ガラス構成」条件での「使用可否」「板厚検討」を行います。

告示第1458号に関する板硝子協会の考え方

告示第1458号によって、高さ13mを超える建築物については、明確に法規制されました。

板硝子協会では、日本建築学会の建築物荷重指針および、板ガラスが脆性材料である点や風圧による破損の際の影響の大きさを考慮して、高さ13m以下の建築物へも適用することと、基準風速の全体的なレベルアップをするように推奨基準をまとめました。

板硝子協会推奨基準の適用の最終的判断は、設計者の指示によります。

寸法条件による強度の考え方

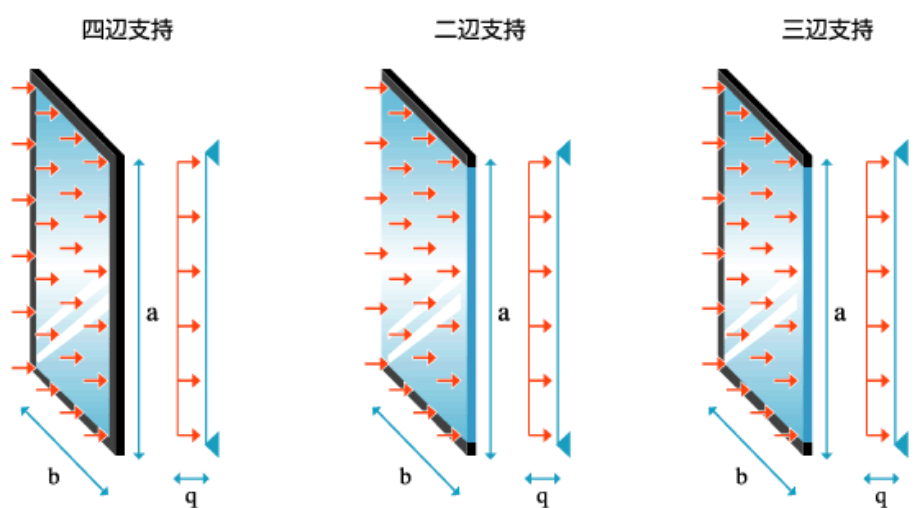

寸法条件は、支持条件によって考え方が異なります。

(1)四辺支持

四辺支持の場合、ガラス品種・構成ごとに基準法で定められた「許容荷重」を判定材料とします。

例)フロート板ガラス5mmの許容荷重 3375N

A.寸法W1000mm×2000mmの場合 許容設計風圧 1687N/㎡

B.寸法W1000mm×1000mmの場合 許容設計風圧 3375N/㎡

C.設計風圧 1300N/㎡の場合 使用可能面積は 2.59㎡/枚

D.設計風圧 2600N/㎡の場合 使用可能面積は 1.29㎡/枚

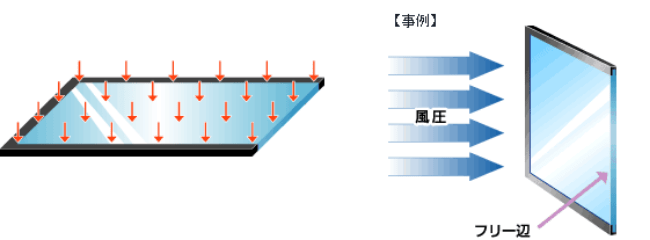

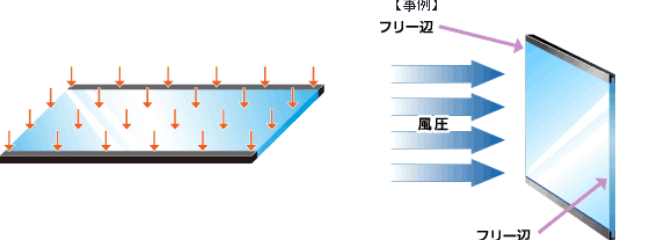

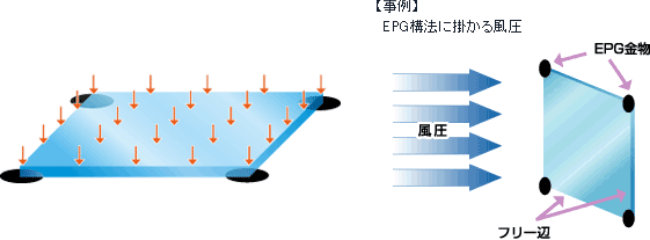

(2)二辺支持・三辺支持

告示1458号では四辺支持以外の定めがないので、ガラスの強度検討(Timoshenkoの微小変形理論式)で判断します。

二辺支持・三辺支持の場合、支持辺長とフリー辺長の比や、フリー辺長によって、フリー辺中央部に集中する発生応力が変わってくるため、個々の寸法条件での検討が必要となります。

-

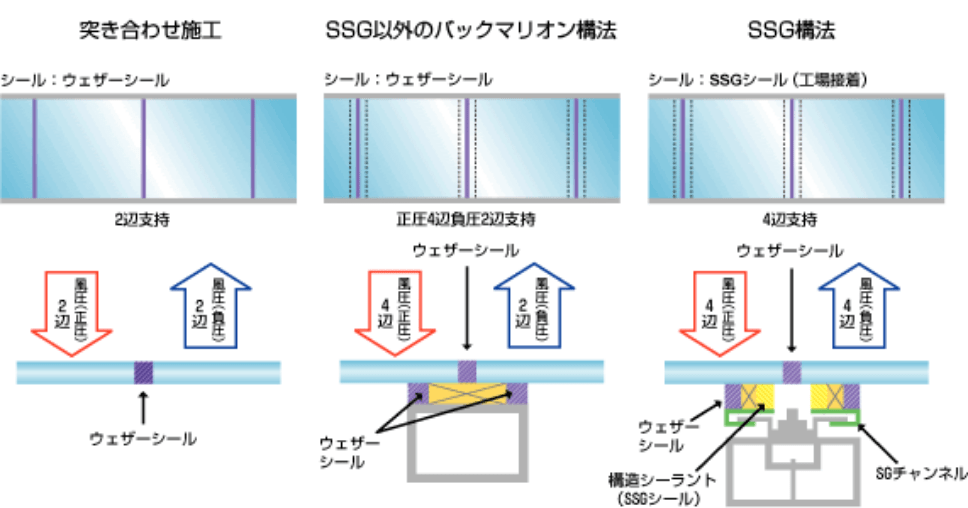

支持条件による強度の考え方

-

突き合わせ、バックマリオンなどの

風圧に対する支持の違い

板ガラスの耐風圧設計とは

-

板ガラスの耐風圧設計に関する法規と板硝子協会の考え方

板ガラスの耐風圧設計に関する法規と板硝子協会の考え方について説明しています。

再生する (約6分)

キーワード: 建築省令第1458号、板硝子協会推奨基準、再現期間、正圧・負圧、隅角部、瞬間風速と風圧の関係 -

板ガラスの耐風圧設計の方法、計算式による算定

板ガラスの耐風圧設計に必要な条件について説明しています。

再生する (約8分)

キーワード: 設計風圧力、基準風速、地域係数区分、再現期間、建物の型、建物高さ、許容応力度、ガラス構成、支持条件、バルコニー手摺、屋上囲障L壁 -

トップライトの強度設計と注意事項

板ガラスのトップライト強度設計と注意事項について説明しています。

再生する (約6分)

キーワード: 風圧、積雪荷重、重量、長期荷重、短期荷重、屋根形状、骨組強度、皿ねじ・ナット、飛散防止、熱割れ、破片の脱落防止 -

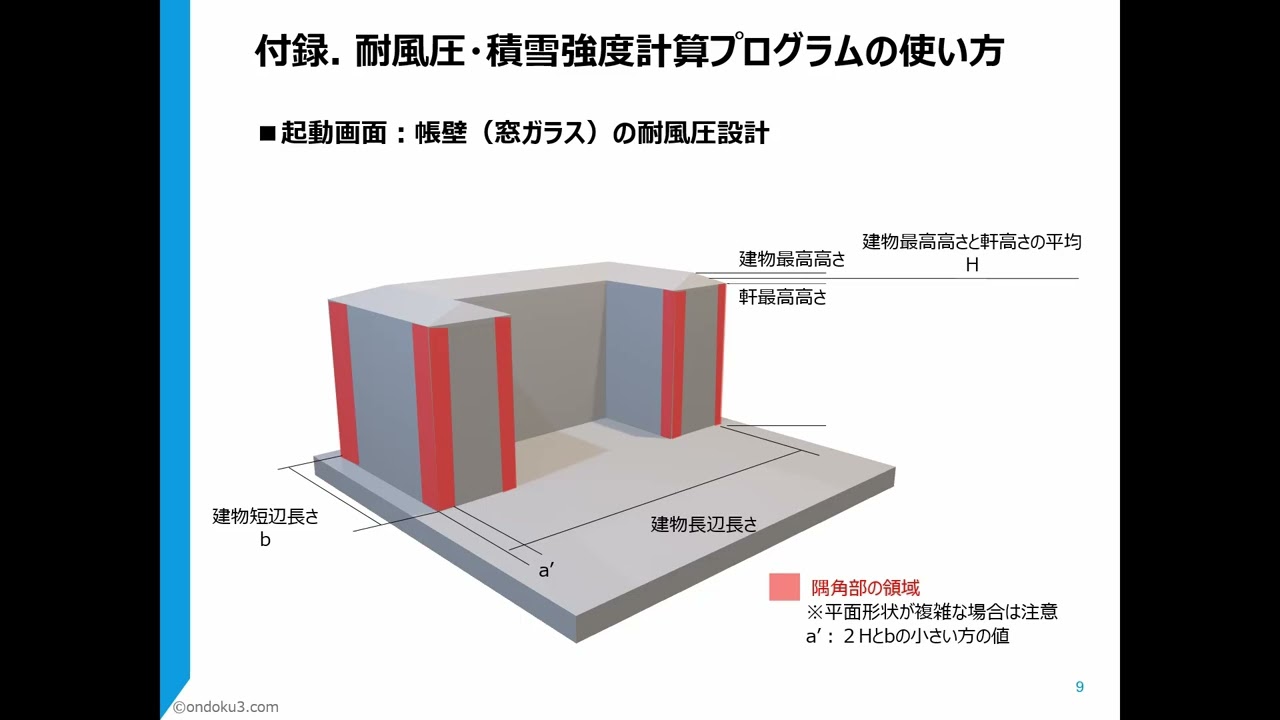

耐風圧・積雪強度計算プログラム(Design G)の使い方

耐風圧・積雪強度計算プログラムの使い方について説明しています。

再生する (約10分)

キーワード: 健壁、屋上囲障、バルコニー手摺、トップライト、必要要件、使用可能範囲、使用不可判定、データの読出し・書き込み

積雪強度計算とは

積雪強度計算とは

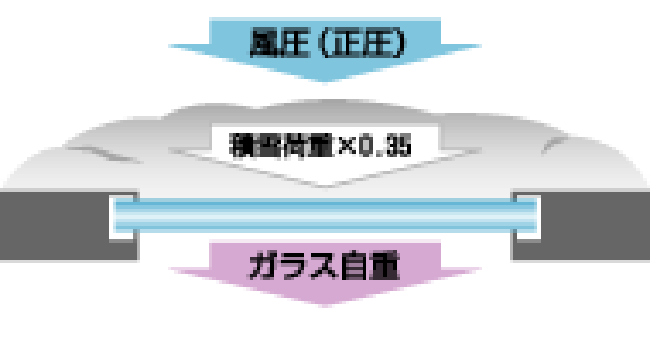

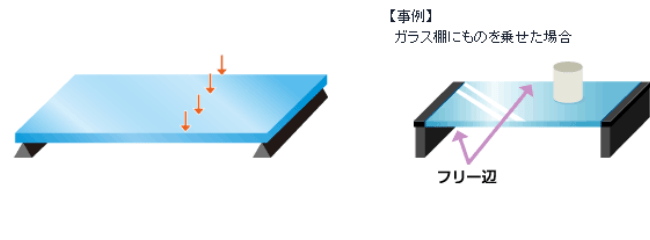

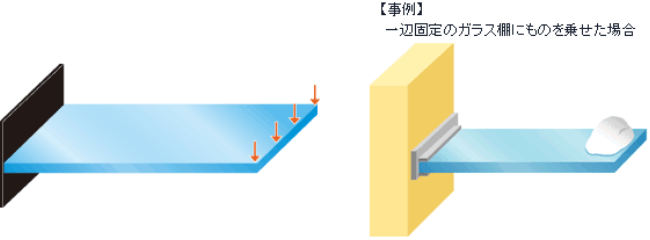

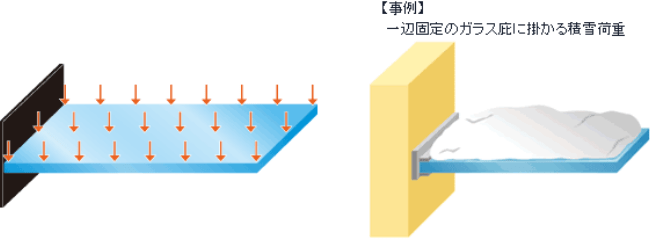

トップライト、庇(ひさし)に使用されるガラスの強度を検討するにあたっては、設計風圧力だけでなく、積雪荷重やガラス自身の重さも考慮しなくてはなりません。

以下に想定される荷重条件イメージを示します。

-

1. 積雪強度計算とは

短期許容応力値で比較検討する。

短期荷重WS+=積雪荷重×0.35+風荷重+ガラス自重

-

2. 積雪荷重による長期荷重

長期許容応力値で比較検討する。

長期荷重WL=積雪荷重×1.0+ガラス自重

-

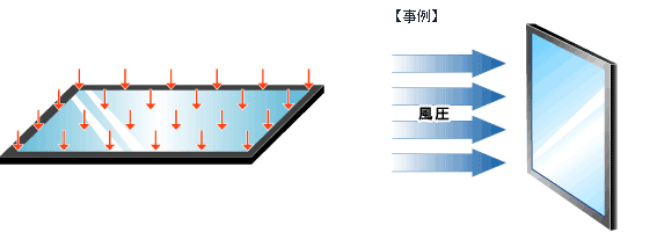

3. 風荷重による短期荷重

短期許容応力値で比較検討する。

短期荷重WS-=風荷重-ガラス自重

強度計算とは

強度計算とは

支持条件、荷重条件によってガラスの強度を計算します。

-

積雪荷重および風加重による短期荷重

-

部分等分布荷重を受ける四辺単純支持矩形板

-

等分布荷重を受ける三辺単純支持矩形板

-

等分布荷重を受ける二辺単純支持矩形板

-

集中荷重を受ける二辺単純支持矩形梁

-

集中荷重を受ける一辺固定支持矩形梁

-

等分布荷重を受ける一辺固定支持矩形梁

-

等分布荷重を受ける四点支持正方形板

-

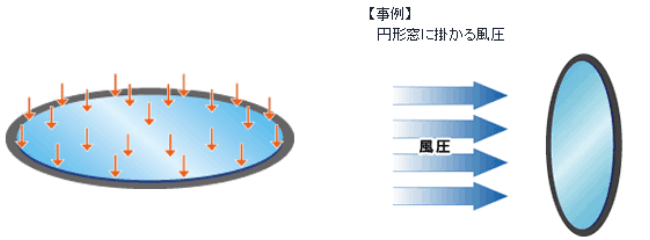

等分布荷重を受ける全周単純支持円形板

熱割れ計算とは

熱割れ現象とは

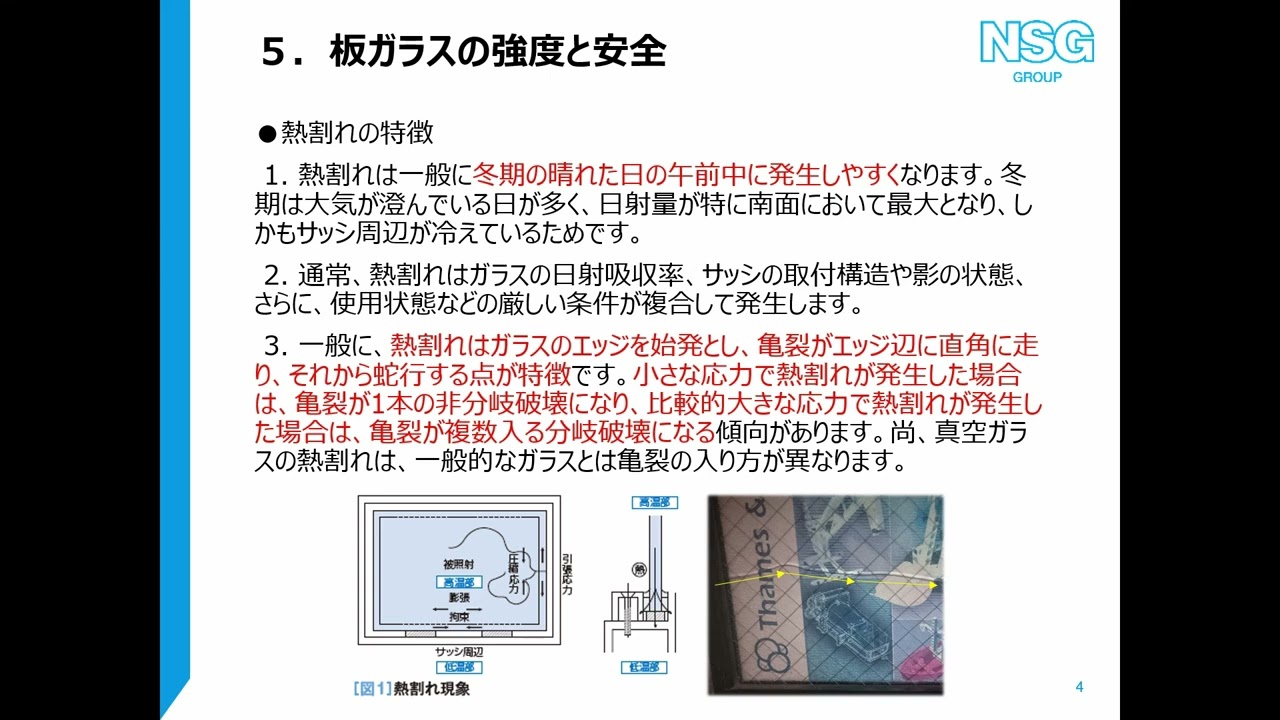

窓に用いられている板ガラスは、太陽の直射日光による熱により破損する場合があります。これを一般に「熱割れ」現象と呼んでいます。

窓ガラスに直射日光を受けると、日光の照射された部分は暖まり膨張します。一方、周辺のサッシに飲み込まれた部分や日陰になった部分はあまり暖まらず低温のままとなります。

この低温部は暖まった高温部の膨張を拘束し、結果としてガラスエッジ周辺部に引張応力が発生します。この応力を「熱応力」と呼び、この熱応力は日光の当たった部分と当たらなかった部分の温度差、すなわちガラス面内(板内)温度差に比例し、ガラスのエッジ強度を越える「熱応力」が発生すると「熱割れ」が起こります。

熱割れ計算とは

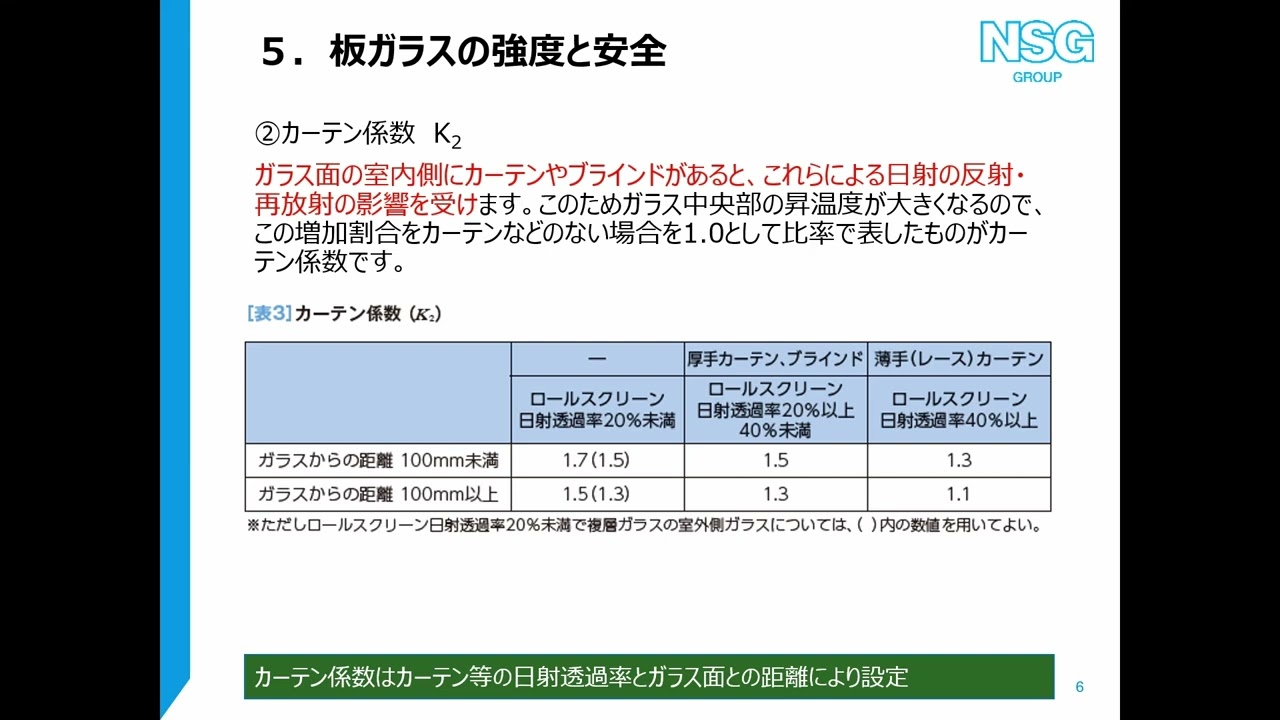

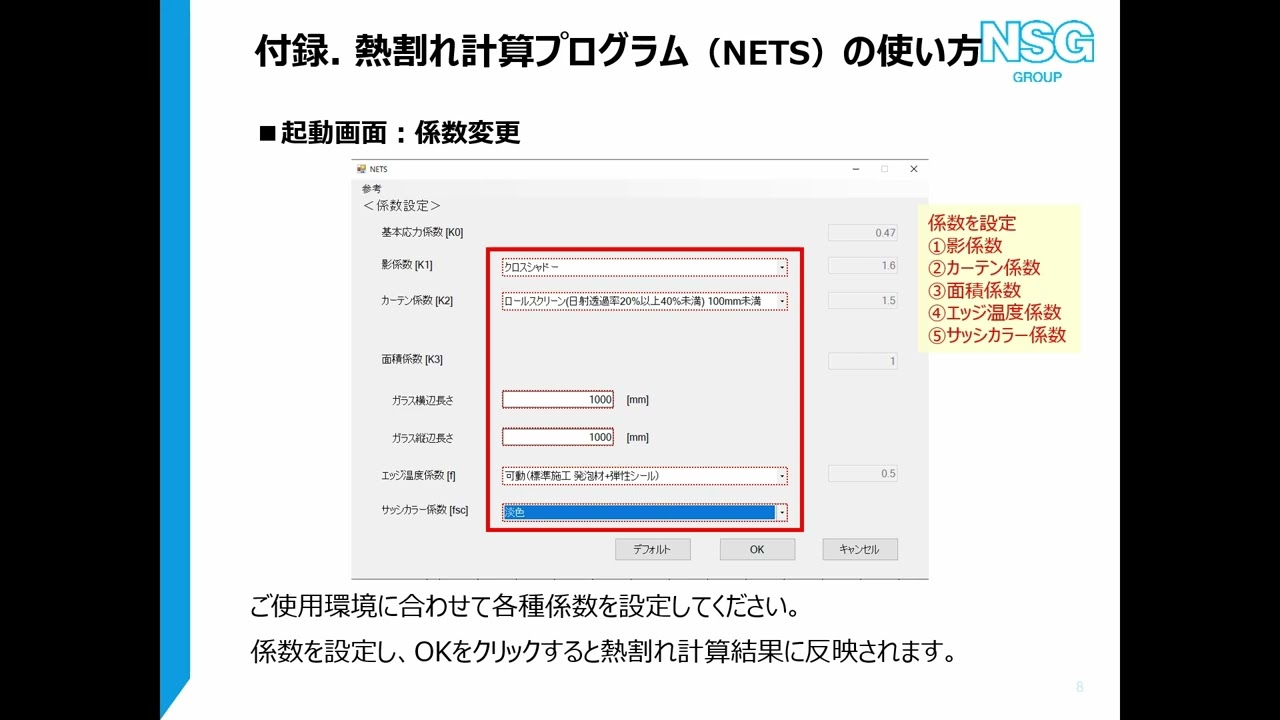

熱割れの原因となる「熱応力」の発生には、窓の方位・使用ガラスの品種や構成・日影の状態・カーテンの影響・施工条件などが複雑に影響します。

事前に使用環境の条件を考慮して、発生する「熱応力」を推定することで、「熱割れ」の危険性があるかどうかを検討します。

板ガラスの熱割れ計算とは

結露現象とは

結露現象とは

居室の空気がガラスやサッシ枠など冷やされたものに接すると、空気が冷やされ、含んでいた水分(水蒸気)が、ガラス・サッシ枠の表面に露として付着します。これを一般に「結露」現象と呼んでいます。に用いられている板ガラスは、太陽の直射日光による熱により破損する場合があります。これを一般に「熱割れ」現象と呼んでいます。

冬季、気温が低くなると窓ガラスやサッシ枠が冷やされます。すると、居室内でも窓付近の空気が冷やされ、露点温度を下回ることによって、空気中に含みきれなくなった水分(水蒸気)が、冷えたガラスやサッシ枠に露として付着し、「結露」が起こります。

結露計算とは

「結露」の原因となる「室温」「外気温」「室内の相対湿度」条件などが複雑に影響します。

事前に使用環境の条件を考慮して、「結露」発生の有無を推定します。